|

2023年11月 1日11月の予定 11月3日文化の日10時〜14時 特別文化財公開 |

|---|

久安寺ブログ

Blog

-

Archive2023年アーカイブ

2023年10月 1日

10月の予定

10月1日日曜日真言禅の会

10月8日日曜日写経の会

10月10日火曜日写仏の会

10月15日日曜日文化財公開

10月28日土曜日不動護摩祈祷

2023年9月28日

赤いヒガンバナ

9月下旬は、御影供や彼岸会、不動護摩祈祷などございました。また、文化財公開の日や参拝も含め、久安寺に足を運んでいただいた皆々さまに心より感謝を申し上げます。

9月の終わりは、ヒガンバナのほか、椿が実をつけたり、酔芙蓉も綺麗だったりという頃だったでしょうか。酔芙蓉は、朝は白色をしていますが、夕方になるについれて濃い桃色に変化していきます。それが、まるで人がお酒を飲んで、顔色が赤く色づいていくかのように見える。それで「酔う」という字がつけられたのだとか。一日花で、しぼむように閉じてポトンと落ちていく。その一連がとても雅だなと感じてなりません。

そして、久安寺に秋を知らせるかのように、境内にふと現れたキノコたちを「あ!」と発見(笑い)。それを見ながら、芸術の秋ならぬ妄想の秋が頭の中で膨らんで。キノコたちが人の寝静まった頃、境内を練り歩いたり、中秋の名月の下でダンスをしていたり、なんてそんなことがあったら楽しいなと。

そう言えば、中秋の名月と言えば今年は満月でしたが、毎年必ずしもそうとは限らないんですって。次に満月と重なるのは、確か7年後だったか、8年後だったか。

その頃の自分はどう過ごしているのだろうか……。皆さまは、どんなワクワクを想像するでしょうか?

2023年9月19日

ヒガンバナ

彼岸花は、暑過ぎると咲かず、秋の涼やかな気温を好むとな。真っ赤と真っ白な色で咲く「曼珠沙華」とも呼ばれるヒガンバナですが、今年は9月半ばを過ぎても夏感が強いからか、例年ならたくさん咲いているはずの頃に、まだヒガンバナがあまり咲かずな状況で。「咲かないなあ、本当に咲かないなあ」と何度も口にしてしまったくらいですが、お彼岸と重なる頃になって、やっとちらほらと美しい姿を見せ始めてくれました。

ヒガンバナは、お釈迦さまが暮らす天上の一面に咲き広がっているのだといわれています。もしかすると、ヒガンバナが私たちのいる此岸が暑すぎて「いやだ、まだ暑くて咲きたくないよ」と言い、そこにお彼岸時期に彼岸からやって来たお釈迦さまに「これこれ、そろそろ咲いてあげなさいな」と背中を押されてやっと咲いたのだろうか?なんてことを思ってみたり(笑い)。

久安寺には、赤と白の両方のヒガンバナが咲きます。花言葉は、どちらも「また会う日を楽しみにしているね」とな。

お彼岸は、此岸と彼岸が最も近づくときであり、此の岸から「彼の岸」に到る徳目について考え、平素の日常を見直し、あとは「布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧」これら六波羅蜜行を実行するのみ!ですよ。

2023年9月15日

榧の実

二十四節気「白露」、夜のうちに大気が冷え、明け方、草木に白露が宿るようになりて……ちょうどその白露に当たる日が、9月の写経の会でありました。また、それから数日後には写仏の会もございましたね。ご参加いただいた皆さまに感謝です。文字をなぞり書いて心を整える、絵をなぞり描いて心を整える。おすすめでございます。

さて、毎年9月になると久安寺に落下する実……と言うと、何だか不可思議な話でも始まりそうですが、今年も「榧の実」の落下を見つけ、そこに近寄ると割れた中の実は食べられた形跡が。豊臣秀吉公お手植えの榧の木、そして参道の「町のお地蔵さま」のそばにある榧の木。そこから落ちた実をヤマガラが降りてきてはパクパク、モグモグと食べるとな。

そう言えば、ちょっとヤマガラについて調べたところ、日本と朝鮮半島と台湾にしかいない鳥なのだとか。そして、留鳥(りゅうちょう)というとな。渡り鳥、漂鳥(ひょうちょう)のようにあちらこちらには行かず、その地に根づくタイプであられると。

人懐っこい鳥だとも聞くのですが、あれ……ヤマガラの姿ではなく痕跡しか目にしていないのは気のせいでしょうか(笑い)。皆さまは久安寺でヤマガラにお会いしましたか?

2023年9月 4日

残暑

9月初旬、8月が過ぎて「ああ、やっと秋が来たか」と思いたいところでしたが、今年の夏は例年と比べて暑さが本当に厳しく、9月に入ってもなお残暑。いや、「夏の残り」というよりも「夏の中」というのか、まだまだ入道雲にすっぽりと包まれている気がしておりました。

しかしかながら、月の入れ替わりに気を引き締めなければと背筋を整え、まずは真言禅の会から9月の月例行事を皆さまと共に行いました。先月はお盆時期等で少し開催行事が違いましたが、やっぱりこうして皆さまと体験し、共に時間を過ごすひとときは、とても大事なものだと感じます。

月例の真言禅の会は、第一日曜日の朝8時から開きます。食事(ご飯とお味噌汁のみ)拝観料込み、奉納は1,000円。

気づけば今年も片手で足りる月数になりましたが、初めての方、再会できる方々とのご縁どちらともに大歓迎でございます。久安寺に来るときだけでも日頃の喧騒から離れ、朝の空気を感じながら、静かな時間を共に持ちましょう。

そして、ぜひ境内に咲く花々にも会っていかれてくださいませ。

2023年9月 1日

9月の予定

9月になりました。残暑きびしく。

月例行事 初めての方、大歓迎です。

3日8時 真言禅の会

8日14時 写経の会

10日14時 写仏の会

15日14時 文化財公開の日

28日14時 不動護摩祈祷の日

21日14時 御影供

23日11時 彼岸会

2023年8月24日

地蔵盆の縁日

8月も半ばを過ぎた頃、久安寺・参道には真っ白な鉄砲百合がきれいに咲いてくれていました。桃色の蓮も美しかったですが、この白さにも目を奪われてしまいます。花言葉は「純潔」としても知られていますが、ほかに「威厳」というものもあります。私は、後者のほうがお盆の月ということもあってしっくりくるというのか、その百合の姿から威光や厳かさが放たれている気がして、ご先祖さまを迎える神聖な花のように見えてしまうのです。

施餓鬼会や地蔵盆の頃がとても見頃だったでしょうか。施餓鬼とは、亡くなった後、飢えや渇きといった餓鬼の道をさまよってしまう魂、無縁仏となってしまった魂に対し供養を行う法要となります。そして地蔵盆とは、自分たちの住む土地、そこに住む子供たちをいつも守護してくれるお地蔵さまに対し手を合わせ、お供えを行うものになります。

後者、地蔵盆の縁日は24日に行い、20時から地蔵堂にて御法楽を行いました。その翌日には、町内6ヶ所を巡回し、各お地蔵さまの前にて御法楽を。作法は「おんかかかびさんまえいそわか」です。そのセッティングをお手伝いいただきました檀信徒総代さんや町内の皆さまに、この場を借りて御礼を申し上げます。

2023年8月19日

施餓鬼会

8月半ば17日の日、2週間に亘る檀家様のお家・お仏壇のお盆のおまいり、今夏の棚経を無事に終了いたしました。また、その翌日は久安寺にて施餓鬼会があり、14時より薬師堂にて厳修を。皆さまと一緒に修められましたことに感謝、感謝です。

最近は、毎年何年ぶりの猛暑、何十年ぶりの酷暑なんて言われ方を夏になると耳にしてばかりですが、確か世界のニュースだったか何かによると「今年は地球上で12万年ぶりの暑さ」だとも言われていました。今夏はラニーニャ現象の影響で猛暑になっているらしく、帰ってこられたご先祖さまも、夏の暑さ「熱射病、熱中症、日射病」などと言い方は様々ですが、皆さまの体を心配されているのではないかと思います。

また、「熱中症対策には水分を」とよく言いますが、水だけでなく適度な塩分も必要なのだと。なかなか暑くて食欲が出ないかもしれませんが、朝ごはんにお味噌汁を食べるのもその対策の一つだと聞きます。8月を過ぎても「秋らしさ」を感じるのはまだまだ先の気がしますので、どうか皆さま、ご自分の健康を第一に考えお過ごしください。そして、もし余裕があるときには、少しだけでも周りの人も気にかけてあげられたらと。そんな優しい世界があちらこちらに広がったらよいなと、常々思っております。

暑い中にもかかわらず、皆さま、夏の久安寺に足を運んでいただき本当にありがとうございました。

2023年8月14日

盂蘭盆会

8月はお盆の時期であり、真言禅の会をはじめとした定例体験はお休みでしたが、初旬、蓮の花が大きく開き、中の蓮華座がしっかり見える中、久安寺・仏塔にてお盆の法要「盂蘭盆会」がございました。蓮華座と言えば、お釈迦様が腰をおろしている台座であり、よくお釈迦様のそばには蓮の葉っぱが一緒に描かれることも多い。そして、極楽浄土には蓮が咲き広がっているのだと。昔から蓮は「おしゃかさまの花」と言われますから、その蓮こそがお釈迦さまのようであり、お盆を一緒に迎え過ごしてくれると思うと、ありがたや、ありがたやと感じるばかり。

さて、お盆と言えば、皆さまのご先祖さまが天上より戻ってこられるときで、盆の入りから盆の明けまでをこちらで過ごされます。また、この期間に合わせて、胡瓜、茄子と割り箸を使ってお馬やお牛を作り、盆の入りには胡瓜の精霊馬を使ってもらい、盆の明けには茄子の精霊牛を使ってもらうためにとご先祖様に用意をされるでしょうか。何でも、胡瓜のほうがスピーディーで茄子のほうがスローリーだと。それで行きには胡瓜を、帰りには茄子を使ってもらうのだとか。最近では、バイクや車などの形にアレンジをして作られる方もいるようで、「精霊バイク」、「精霊カー」といった現代風な行き来をされるご先祖様も?

そう考えると、空飛ぶバイク、空飛ぶクルマ、何だか私たちよりもご先祖さま方のほうが近未来を過ごされているのかもしれませんね。

2023年8月 7日

久安寺の夏の花

久安寺の夏の花と言えば、蓮がその代表的な一つ。前にも少し触れたように、例年なら1番良い時期に当たるときに今年はそうではなく、「いつもよりも蓮の開花、蕾の数が少ないな」と思っていたわけです。しかし、その後8月に入るにつれ、すっかり「いつもらしさ」が戻って来た久安寺でありました。毎年、この時期になると蓮の話をしたくなるので、その数が少なければやっぱり寂しいものです。

蓮は朝に咲いてお昼前には閉じる。初割蓮華(しょかつれんげ)は、綻び始めた蓮の花のこと。開敷蓮華(かいふれんげ)は、満開の蓮の花のこと。未敷蓮華(みぶれんげ)は、蓮の蕾のことをいう。そして、開花してから3回開閉し、4回目に開いた後は閉じることなく、そのまま散りゆく。3回目の閉じも、かすかで弱い。そんな蓮を見に、少し前にはカエルさんも来られていましたが、後に塩辛蜻蛉さんも参られていたんですよ。

インド、マカオ、ベトナムの国花である蓮。泥水が濃ければ濃いほど蓮の花は大輪の花を咲かせて、真水のような綺麗な水では小さな花しか咲かないという。何だか苦労をしたほうが後に輝くのだと、その身をもって私たちに伝えてくれているような気が。

久安寺に咲く蓮が、これからもずっと皆さまに寄り添い、「一緒に歩みましょう」とそっと背中を押してくれる存在でありますことを。

2023年7月24日

カエルのたそがれ

7月も下旬にさしかかった、とある夜のこと、私……見てしまったのです。

夏が来るたびにちょっとホラーじみた始まりを口にするのが恒例となり始めていますが、またまたちっとも怖い話ではなく、どちらかと言えばかわいい話なのでご心配あらず。それというのは、ある日の夜、具足池にてカエルがたそがれていたわけで。旅立ったあじさいを偲んでいるのかもしれないのですが、ライトアップをされて、とてもとても目立ってしまっていたその姿が、目が、全てが愛らしくて、何とも胸をつかまれてしまったのです。思わずカメラをズームして、パシャリと。それを後から見返すと、やっぱり可愛くて……

さて、それから数日が経ち、そろそろ蓮も20輪は咲いて一番良い時期だろうと、毎年の状況から思っていたのですが、今年は1輪咲いて蕾は6個という状況で、どうしたのだろうと心配になっていたところ、その後、開花3輪に蕾8個、開花6輪と蕾10個と、スローペースながらも徐々に数が増えてきたのでホッと胸をなでおろしました。

ロータス効果も目にしながら、何と葉の上でカエルがくつろいでいるところも目にしながら、「ん?カエル!?」と。7月後半は、何だかカエルに始まり、カエルに終わった久安寺でありました(笑い)。

2023年7月17日

花言葉「賢者」

7月中旬のこと、当山にホットヨガlavaさまがヨガレッスンをされに参りました。合わせて、写経と月輪観(がちりんかん)のご体験を。月輪観とは、まん丸なお月様が描かれた掛け軸を前に行われる瞑想の一つであります。夏が過ぎるまでは、日に日に太陽の日差しが強くなり、蒸し暑い毎日が今も続いていますが、そういった中でも良い時間、リフレッシュの時間をお過ごしいただけたのなら幸いです。

さて、この前少しお話をしたオオカナダモの花もそうですが、夏なのに外で元気に咲く植物って、たくましいというか、強いなと本当に思います。ほかにも、久安寺に自然と咲く鬼百合もまた、陽気という言葉を持っている花で、それにふさわしく元気いっぱいに咲いていて。鬼百合は、種を作らず養分のかたまりのムガコで繁殖をするということで、もう一つの花言葉「賢者」に対しても、「まさに」と頷かせてくれます。

また、鬼百合は何だかほかの百合と違って、ちょっと独特な印象を受けるのは私だけでしょうか?去年も例えば「クラゲみたいでは!?」なんて、そんなようなことを口にしていた気もしますが(笑い)、今年はちょっと風鈴のような印象を受けていたり。花弁が上にくるんと巻いていて、下におしべがゆらゆらと見えて、暑い夏の中でこれが「リリーン」となったのなら、涼を感じられそうだなとちょっと思ったのでした。

2023年7月10日

あじさいの終わりと蓮の始まり

7月は、「あじさいの終わりと蓮の始まり」だと、そんなふうに思ったり。今年は去年よりも10日ぐらい遅かったような気もするのですが、具足池からあじさいが旅立つと、朱雀池に待望の蓮の蕾を一つ見つけました。大きな葉が目立つ中に、一つちょこんと見えて可愛らしいのですが、私、なぜか自然と手を合わせてしまっていました。やっぱり蓮と言えば、お釈迦さまが浮かんでしまいますからね。

そして、その頃は久安寺にオオカナダモの白い花がたくさん咲いてもいました。白いというか……透明っぽい小花が可愛くも神秘的でもあります。花言葉は「旺盛」ですって。その字を辞書で引いてみると、元気、活力が満ち満ちている、つまりエネルギッシュだと。7月になると、もう随分と暑く、私たちのエネルギーは汗となって夏に全て奪われてしまいそうですから、その活気ぜひともあやかりたいものですね。

また、7月も変わらず真言禅の会、写経の会、写仏の会を開きましたが、ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。8月はこれら定例の会が全てありませんが、また9月だったり、その次だったりでお会いできることを楽しみにしております。いつも言っておりますが、何度目の方も、初めての方も大歓迎でございます。予約は不要ですから、まずは一度、そして二度、三度と、ちょっと欲張ってしまいましたが(笑い)、どうぞ気軽にご体験ください。

2023年7月 2日

和気あいあい

7月初旬、今年の「あじさいうかべ」が終わりを迎えました。久安寺に咲くあじさいが満開を迎えた頃、1株ずつ摘み取り、それらを具足池に浮かべていきます。6月15日から7月2日の期間には、たくさんの方々に見に来ていただきましたね。あじさいの花言葉の一つ「和気あいあい」が、具足池を囲む賑やかな皆さまの光景とよく重なっておりました。

また、最終日には、大阪大学環境サークルGECS(ゲックス)さんのハーバリウムの販売もございました。世界に一つだけのハーバリウムだったり、あじさい切り絵御朱印だったり、あじさいそのものだったり、皆さまの心に残るひとときのきっかけとなっていたら、とてもうれしいです。

そう言えば、あじさいというのは土壌によっては、青色しか咲かなかったり、赤色しか咲かなかったりもするのだとか。「うちのアジサイは、どうやっても青になるんだ」なんて話を聞いたことがありまして、「え?なんだその魔法みたいな話は!」なんて思ったのですが(笑い)、アントシアニンが関係して酸性だと青、アルカリ性だと赤になると。それで、その影響を受けないのが白いあじさいなのだとか。

そんな少し余談を挟みましたが、今年も色とりどりの美しい姿を見せてくれたアジサイたち、そして足を運んでくださった皆さまに感謝です。

2023年7月 1日

7月の予定

待望の、蓮の蕾1つ。朱雀池。ことしは10日遅いです。沢山、咲いてくれることを祈ります。

7月8日14時〜15時 写経の会

7月10日14時〜15時半 写仏の会

7月15日14時〜15時 文化財公開

7月28日14時〜15時 不動護摩祈祷

2023年6月25日

紫陽花満開

今年も6月15日から、毎年恒例の「あじさいうかべ」の開始を無事に迎えました。見頃を迎えた色とりどりのあじさいを摘み取り、具足池に「元気に咲いてくれてありがとう。お疲れさまでした」と感謝を込めて並べていきます。

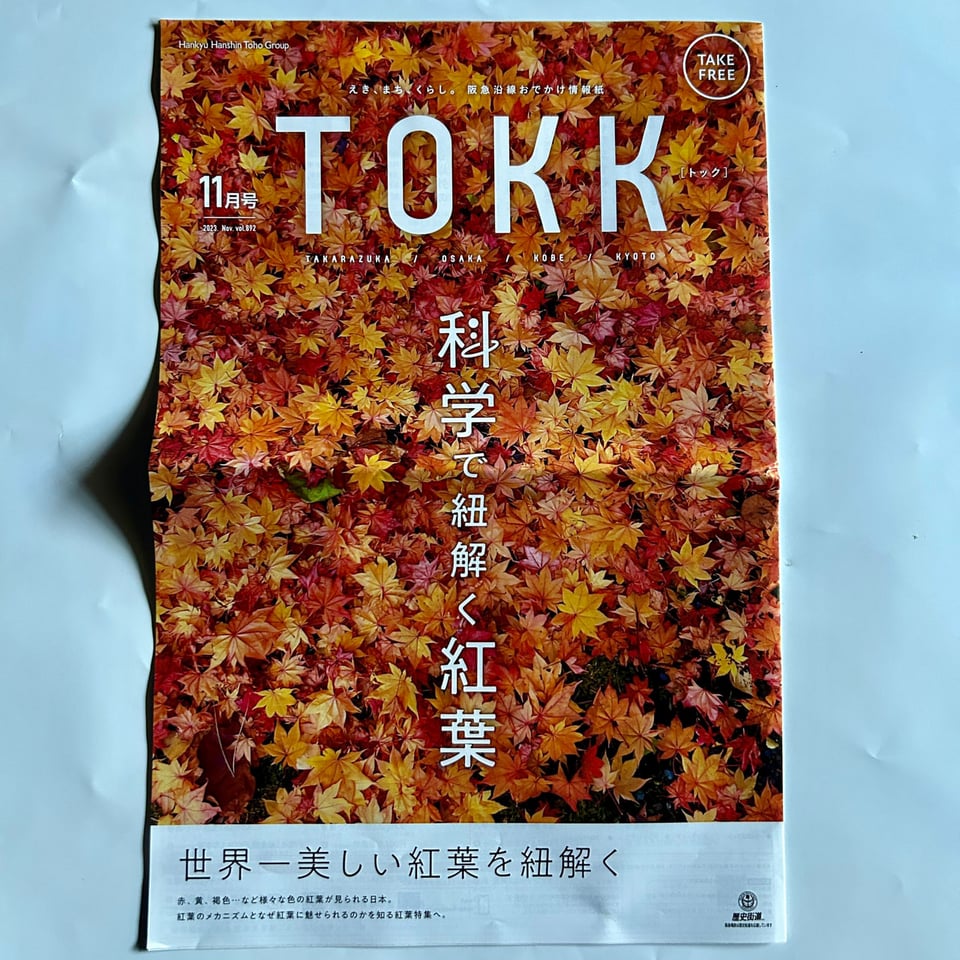

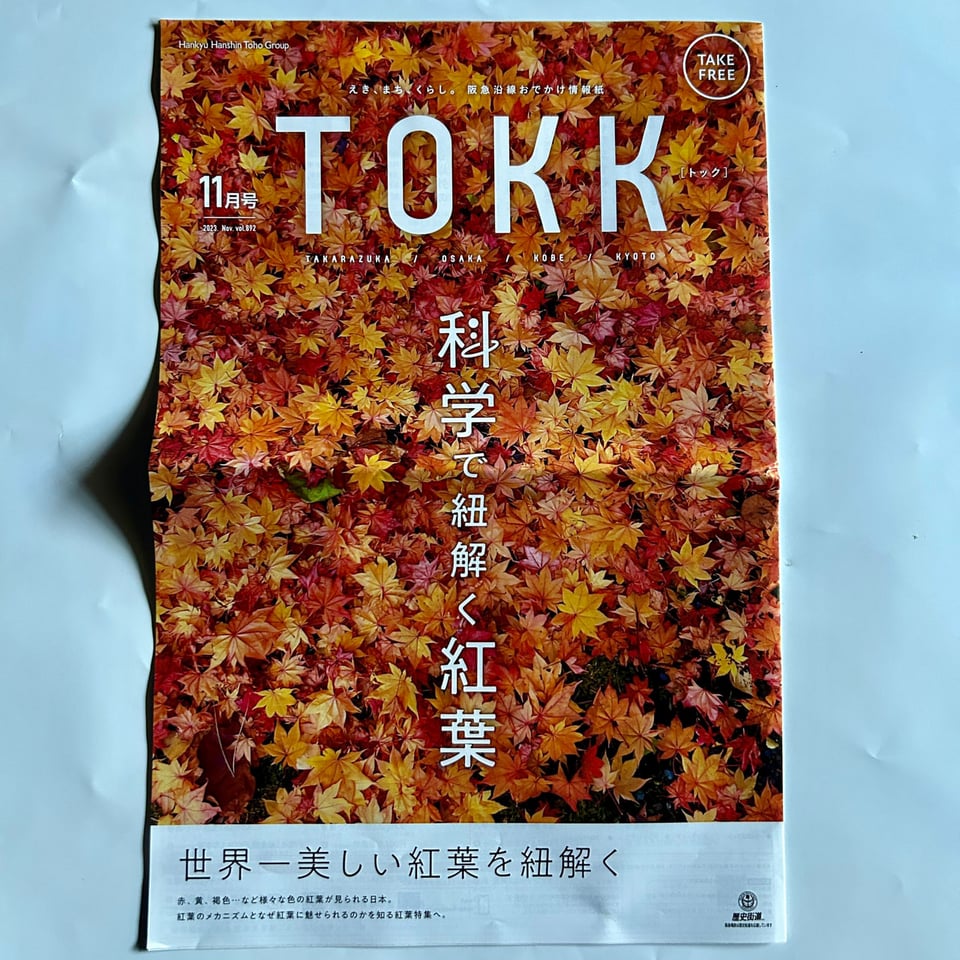

5月末に阪急沿線おでかけ情報紙2023「TOKK(トック)」6月号に掲載いただいたおかげもあって、各団体さまをはじめ、たくさんの方々に足を運んでいただきました。ありがたいことに休日を含め超満員となることが多い中、近隣の方々にはご迷惑もおかけしているのですが、毎年温かくこの時期を見守っていただいていることに本当に感謝しかありません。また、TOKKには2022年の11月号に引き続き載せていただいて、こちらもありがたい限りです。

私も皆さまに感化されながら、お多福紫陽花、ハート形の紫陽花、ガクアジサイなどをパシャリと撮ってTwitterやInstagramに載せていましたが、時には巨大おたまじゃくしがフレームインしたこともありました。話題のサカバンバスピスにも負けない表情でこっちを見ているので、シャッターを切らずにはいられませんで(笑い)。別な日には、蜥蜴だったり、カモの親子だったりもお見掛けし、「これは、多分どこかでお猿もあじさいうかべを見ているな」と、そんな推理をした私です。

皆さま、紫陽花に限らず、6月も久安寺にお越しいただき誠にありがとうございました。

2023年6月14日

あじさいうかべ

6月になってから、咲き具合が1割、3割、4割、そして7割と境内の紫陽花を日々チェックしていた私ですが、いよいよ6月15日から7月2日にかけてスタートする「あじさいうかべ」、その前日のことを今でも覚えているのです……。まるで夏を涼しむ怪談話でも始まりそうですが(笑い)、決してそんなことではなく、14日は何とも自然豊かな日であったのです。

まず、お猿がビワを食べに久安寺へ。それから、カルガモが水辺でそわそわしていたり、おたまじゃくしはおたまじゃくしでも、ぷっくりとしたフォルムの巨大おたまじゃくしが、今にも地上に出るぞ!とでも言わんばかりにこちらを見ていたりと。普通ならば、今日はやたらと出くわす一日だなと不思議に思ったところですが、私「ははーん、さては」とそのときばかりはピンときましたね。「ああ、お猿はあじさいうかべを一日フライングしたから、ごまかしてビワを食べているのだな」と。カルガモと巨大おたまじゃくしも、明日が待ち遠しいのだなと。

なんて、そんなちょっと小ネタを挟みましたが、無事に翌日からあじさいうかべを行えることに、改めてホッとしていたのです。昨年まではコロナのことを考えなくていけなかったり、今年は鹿に紫陽花を食べられてしまっていることだったり、何かと悩みがありながらも、明けない夜はないのだなと。

2023年6月11日

関西花の寺三十周年記念御朱印の授与

6月も、真言禅の会をはじめ写経、写仏の会を開きましたが、ご参加いただきありがとうございました。梅雨時期ということで、雨降る日が多い月であるにもかかわらず、久安寺へのご参拝だったり、月例体験へのご参加だったりと、皆さまが足を運んでくださることに本当に感謝です。タイサンボクや夏椿、そして睡蓮が見頃だったかなと思いますが、ご覧になっていただけたでしょうか。

また、その中の睡蓮ですが、朝になると花が開いて夕方になると睡眠(しぼむ)するという。何だが、その姿を見ていると、朝になると起きて、だんだんと眠りに落ちる私たちのようだなと親近感を覚えたり。

さて、6月半ばから始まる一大イベント「あじさいうかべ」が始まる少し前から、あじさい切り絵御朱印、花きりえ、関西花の寺三十周年記念御朱印の授与が25ヵ寺でスタートしたり、それから観音寺さまにて厳修を行ったりと。記念御朱印は300枚限定ではありましたが、無事に皆さまのお手元に渡っていたら幸いです。新授与品の花きりえも、25ヵ所の各寺院でデザインが違うので、ついつい集めたくなってしまいますね。

皆さま、まだ大分先にはなりますが、11月には「もみじ切り絵御朱印」が始まりますよ。ぜひぜひ、今後とも久安寺をはじめ、関西花の寺をよろしくお願いいたします。

2023年6月 3日

あじさい切り絵御朱印ー6/3より1ヶ月間限定、授与開始。

5月から6月に移り変わる頃、久安寺の参道に大紫露草を見つけました。「蛍草」とも呼ばれる青色のツユクサもよいですが、こちらの紫色のツユクサも負けず劣らずです。ほんのちょっと咲いている姿を眺めているだけでも、花言葉のとおり「ひとときの幸せ」を感じたのでした。

さて、6月のはじめは、金糸梅や柏葉紫陽花が開花し始めたり、睡蓮は最盛期だったりと、そんな久安寺の花模様だったでしょうか。また、モリアオガエルの卵は約30生みつけられていたような。

そして、この時期になると、もう毎年言っているような気がするのですが、柏葉紫陽花ってどこか「御祓い棒(大麻/おおぬさ)」に似ているなと。やっぱり今年も思ったわけです。そう考えると、柏葉紫陽花が自然に吹く風に揺られるたびに、厄払いが行われているような気がして、何だか有難い心地にならずにはいられません(笑い)。

ちょうど1年の半分まで日々が過ぎ、疲れたなとか、ちょっと心が重たいなとか、そんなことも感じてしまう頃でもあるかと思いますが、そんなときには、久安寺でもどこでも柏葉紫陽花を眺めにいくだけで、花言葉の一つである「慈愛」が、皆さまを優しく包み込んでくれると。そんなふうに思っております。

2023年5月26日

池田市歴史民族資料館の特別展『池田の地宝』

5月下旬、10月より展示される「池田市歴史民族資料館の特別展『池田の地宝』」に向け、前段階の撮影が久安寺にて行われました。千年前の像である池田市指定の重要文化財、当山の増長天さまをパシャリと。皆さま、秋の展示をぜひ楽しみにしていてくださいね。

そして下旬を思い起こせば、とてもかわいいカルミアが開花し惚れ惚れしていました。見れば見るほど不思議な花というか、何だかファンタスティックだなと。もしかしたら、夜中の久安寺にてカルミアたちが、クラゲのようにふわふわと浮遊散歩をしていたりして……なんて。そんなメルヘンチックな想像をさせられる花です(笑い)。

また、そろそろ足音が聞こえてきた「あじさいうかべ」の準備に向けて、恒例の具足池の清掃を行いました。まだ5月とはいえ、結構な暑さの中でしたが、6月を頭に思い浮かべながらせっせと。今年も限定の切り絵・ご朱印の準備をしながらと入念に進めつつ、ただ一つ、鹿による被害がひどく、今年のあじさいが元気に咲いてくれるかどうかと、少し心配もございます。皆さま共にと待ちわびるあじさいの季節を、どうか無事に迎えることができますように。

2023年5月15日

純絶滅危惧種"モリアオガエル"

毎年5月頃になると、久安寺の池にてモリアオガエルの卵塊の姿が見え始めるのですが、今年も無事にその様子をうかがえました。ちょうど文化財公開の日に発見したような記憶が。モリアオガエルは大阪府の純絶滅危惧種に指定されていますから、大事に大事に育てていきたいですね。なんて、まるで親にでもなったかのような気持ちで見守ってしまいます。雌が泡の中に産卵し、雄が集まってきて受精を済ませた後、約10日後に孵化をする。そしてオタマジャクシの子が雨を待ち、泡とともに池に落下を。

さて、そんなモリアオガエルでありますが、卵塊を見つけた翌朝のこと、屋外にある電力盤を開けたら何と中にモリアオガエルがおられまして。思わず「ん!?」と。久安寺とも縁のある豊臣秀吉公が、一夜にして城を築いたとされる墨俣一夜城の話の如く、あの卵塊から一夜にして立派に成長されたのかと目を疑ってしまった私です(笑い)。

朱雀池には睡蓮が咲き始め、「ああ、7月になるとここにハスが咲くのだな」と待ち遠しく思いながら、あの子たちが無事にすくすくと育ちますようにと願うばかり。そして、いつか聞いてみたいですね。「モリアオガエルさん、久安寺の居心地はどうですか?」と。

2023年5月 9日

木に咲くお釈迦さまの腰掛け

5月も少し経ったとある爽やかな日、良いお天気の下、虚空園の山側にて小賀玉木(オガタマノキ)が咲いていました。小賀玉木はモクレン科ですから、白木蓮や紫木蓮と同じく、木に咲くお釈迦さまの腰掛けのように感じます。ハスが咲くまでにはまだ少し時間がありますが、夏のひと月だけでなく、いろいろな時期にいろいろなところでお釈迦さまが温かく見守ってくれていると思えば、何だか「自分は一人きりではない」と心が強くなれるような気がいたします。久安寺に参拝に来た際には、ぜひ花を見て励ましを感じたり、花言葉を味方につけたり、そんなふうに何かを享受してもらえたのならと……。

さて、5月も定例の写経、写仏の会を行いましたが、初旬の真言禅の会をはじめ、予約体験の方やご参拝をいただいた皆さま、ありがとうございました。小賀玉木のほか、独逸菖蒲、黄菖蒲、白雲木、山法師などなど咲いていましたが、皆さまのこの時期の一番のお気に入りは何になりますか?

独逸菖蒲は「情熱」、黄菖蒲は「幸福」、白雲木は「朗らかな人」、山法師は「友情」と、それぞれ花言葉を持っています。皆さまのお心が久安寺を後にするときに少しでも軽くなられるようにと、私も時折、花々の下で手を合わせながら念じておりますよ。

2023年5月 3日

青紅葉のモミジ

花の寺こと久安寺、そして様々な生きものたちが参られる久安寺。ちょうど5月に差し掛かる頃、雨上がりの当山にカニさんとカタツムリさんが参拝されているところを発見しました。花は晴れ空の下で見ても美しいですが、雨の中や雨の後に見るそれもまた美しく雅で……。どうやら彼らは風流を分かっているようですね(笑い)。

さて、そんな5月を迎えましたが、初旬はモミジがきれいでありました。「モミジ?秋は随分と先なのに。まだ初夏なのに」と思われるかもしれませんが、モミジはモミジでも、葉ではなく花のほうなのであります。どことなくツユクサのような見た目というのか、桃色の羽を持ったトンボのようなというのか、可愛らしい花で。紅葉も良いのですが、実は青紅葉のシーズンも人気。花言葉は「大切な思い出」ですよ。

定例の真言禅の会あたりなんて見頃だったでしょうか。ほかにも紫蘭だったり西洋石楠花の綻び始めだったりも魅力的でしたが、皆さまの癒しとなっていたのならと。私は、西洋石楠花の膨らんだ蕾を前にすると、何だかすごく力強さを感じて大好きだなと思うのですが、お仲間さんはいらっしゃるでしょうか?もしおられましたら、いつか「私もですよ」とこそっと教えてくださいね。

2023年5月 1日

5月の予定

紫蘭が少々。

「あなたを忘れない」

5月7日日曜日8時〜9時 真言禅の会

5月8日月曜日14時〜15時 写経の会

5月10日水曜日14時〜15時半 写仏の会

5月15日月曜日14時〜15時 文化財公開

5月28日日曜日14時〜15時 不動護摩供

2023年4月29日

新緑の美しい季節

4月下旬、春の終わりと初夏の始まりが見えてきた頃、群青色の一初が咲きました。茎が真っすぐと、背筋がピンとして見えるというのか、凛とした姿がうかがえます。アヤメの中で一番早く咲くことから「いちはつ」と呼ばれるそうな。有名歌人、正岡子規が「いちはつの 花咲きいでて 我目には 今年ばかりの 春ゆかんとす」と詠んでいたり。アヤメのトップバッターとして、まず一初が咲き、それに続きほかの種類も咲き始める。まるでお花のリレーのようだなと思えて、何だかすごく雅だなと。

少し一初を見ながら思ったこととして、なかなか一番手になって何かを始めたり、物事を引っ張っていくというのは簡単ではない。しかしながら、一初もそうですし、それを自分でない誰かがやってくれていると考えると、そういう積極的さが決してゼロであってはいけないなと。表現が難しいですが、そんなことを学ばせていただきました。

また、今年は例年よりも牡丹や平戸躑躅の見頃が早かったように思いますが、皆さま無事ご覧いただけたでしょうか?いつも久安寺の花々を待ちわびていただき、本当にありがたい限りです。今後とも、月例体験をはじめ、都会の喧騒から離れたくなったときなどなど、どうぞご参拝とともに花々に癒されていってくださいませ。いつでも大歓迎でございます。

2023年4月18日

七重八重 花は咲けども 山吹の 実の一つだに なきぞかなしき

4月半ばのこと、ツバキの季節が終わりを迎えました。久安寺にて、鮮やかな大輪の花や、冬を乗り切るたくましい姿を見せてくれていましたね。晴れ空の下だけでなく、雨空や雪空の下でも、目にするツバキの姿は美しく素敵でありました。また、次に会える日を今から待ちわびて……

別れは、また会うときまでのしばしの時であり、そして別れは、出会いの時でもある。

それを表すかのように、入れ替わって、昨年いただいた海老根が開花いたしました。名前に「えび」と入っているように、「どことなく、その姿はえびの背にも見えるだろうか?」と、そんなところが由来になって海老根となったのだとか。少ししっとりとしたような、大人の落ち着きというのか(笑い)、その姿を言葉に表すのは難しく。でも、とても魅力的な美しさを持っておられます。ぜひ、これから毎年、海老根の咲く頃に皆さまにご覧になっていただけたら嬉しいです。

また、同じ頃には気品あるヤマブキが咲いてきれいでした。兼明親王の『後拾遺集』に「七重八重 花は咲けども 山吹の 実の一つだに なきぞかなしき」と詠まれているように、ヤマブキには実がなり、ヤエヤマブキには実がならぬそうな。

2023年4月10日

花言葉は「魔力」

4月の花まつり勤行を前にした頃、久安寺のお池に、漂鳥であるマガモのつがいがやってきていました。仲良く泳がれていて、あまり近づき過ぎてお邪魔になってはいけないと、陰からこっそり見ておりました(笑い)。ちなみに、頭が緑色のほうが雄になります。ちょうど紫木蓮が花開いていましたが、マガモさんたちにもご覧いただけたでしょうか?久安寺が居心地よい場所であったのなら、うれしいのですが。

また、ある晴れた日には、花蘇芳(ハナズオウ)が咲くところで蝸牛さんをお見かけしました。ゆっくりゆっくりと木を渡っておられましたよ。花蘇芳の花言葉は「疑惑」であります。例えば同じ頃に咲いていた著莪(シャガ)も「反抗」という少しマイナスを感じるような花言葉を持っているのですが、美しい花がこういう言葉を持つことからは、「人というのは、プラスを感じる言葉だけでは生きていけない」という教えを得ている気がするのです。何でもかんでも信じ切ってしまっては自分の身が危なくなることがありますし、反抗というのは「=防御」でもあって、自分や誰かを守るためには全て従順である必要はないというように、時には反抗も疑惑も必要であると。解釈はひとそれぞれあって、これだという答えはないのですが。

さて皆さま、紅花常盤万作の花言葉は「魔力」でありますが、この言葉からはどんなことを感じ取られますか?

2023年4月 2日

連翹のあるところ

河津桜や十月桜、そして枝垂れ桜が3月のうちに美しい姿を見せてくれていましたが、4月を迎えると、より「春花の季節~ハルバナの季節」なんて勝手に言ってしまいますが、久安寺がそんな心地に包まれたように思います。ちょうど4月の月例、真言禅の会あたりは、和・石楠花や連翹(レンギョウ)もきれいでしたね。「美しいな」、「可憐だな」、「心が洗われるな」と感じる世界は、ぜひ皆さまと分かち合いたいものです。月例のご体験をはじめ、久安寺にまだ足を運んだことのない方々と「はじめまして」を交わせることを花々も大歓迎していますよ。

また、連翹の花言葉は希望であります。もう既に新しいスタートを歩み出している方が多いと思いますが、ここでそっと手を合わせ、「この希望がよいものとなるように、頑張ります」と心の中で唱える。そんな決意表明の場所が「連翹のあるところ」となったのなら何だかすてきだなと、ふと思ったり……

ただ単に「希望を叶えてください」と他力に頼り切るのではなく、「希望を叶えるために精いっぱい頑張りますから、見守っていてください」と、自力というのか、自分で自分の未来を切りひらくような思いがあると、そこに対する後押しのような力が不思議と集まってくるのではないか。なんて、そんなことを常々思っております。

2023年4月 1日

4月の予定

4月になりました。 和の石楠花がもう咲きはじめました。西洋石楠花は5月になるでしょうか。 明朝8時〜9時、真言禅の会があります。ご体験いかがですか?初めての方、大歓迎です。

4月8日土曜日11時 花まつり降誕会

4月8日土曜日14時〜15時 写経の会

4月10日月曜日14時 写仏の会

2023年3月24日

おもいやり

春のお彼岸を無事に終えた頃、空から少し雨が落ちることもありましたが、雨上がりの陽射しに照らされる花々は、また何と美しいことか。ちょうど蠟梅が見頃のときにも、そんなお話しをしたように思いますが、同じく黄色いお花であられるヒュウガミズキが鮮やかで目を引かれました。花言葉は「おもいやり」ですよ。お彼岸のときに「彼の岸に到る徳目」、布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧についてお話ししましたが、そのうちの一つ、布施に「おもいやり」が含まれるでしょうか。

弘法大師空海の『性霊集』に、「身は花とともに落つれども心は香とともに飛ぶ」という言葉があります。その意味として、「私たち人の身も花の姿もいつかは消えてしまうものの、あなたのこと、花の姿、香りは人の心に残り続ける」とも受け取れるように思っています。お彼岸が過ぎても、徳目を日々の中で少しずつでも実行していきながら、「あの人はおもいやりのある人だったな」とふと思い出してもらえるような、そんな人でありたいものですね。

皆々さま、月例をはじめ、参拝等々、3月も久安寺にてたくさんの笑顔を拝ませていただけたことに感謝、感謝です。

2023年3月17日

河津桜が開花

3月半ば、ちょうど月例の文化財公開の頃でしょうか、各所でポトリと落ちた椿たちを目にしました。地面にポトリ、枯れ草の上にポトリ、そして水面にポトリ。その場所から、鳥たちによって花粉が運ばれていくのですね。3月は、私たち人間にとって引っ越しのシーズンだからというのもあって、そんな落ちた椿を見ながら、「花粉が運ばれていくのも、また引っ越しみたいだな」と少し思ったものでした。そう言えば、椿のお引越しを担うのはどの鳥さんだろうかと気になって調べてみたところ、メジロとの絆が強いようでした。こういう鳥によって花粉が運ばれていくことを「鳥媒花~チョウバイカ」って言うんですって。

また、お彼岸を迎えた頃のこと、久安寺仏塔前にて河津桜が開花を迎えました。お彼岸は、ご先祖様方がいる彼岸と私たちのいる此岸が近くなる時ですが、優しいピンク色をした河津桜が風に揺れて、ご先祖様に向かって「こんにちは」と挨拶をしているように思えたり。そして、三大芳香木の沈丁花の香りを感じながら、お彼岸期間の中日と春分の日には彼岸法要、回向を行わせていただきました。春分の日の翌日は弘法大師ご入定の日でありましたので、御影堂にてご法楽もあげて。

ご先祖さまとお顔を合わせられるのは、次は夏、そして秋ですね。そのときには、また皆さまとご先祖さま方に、ぜひ久安寺の景色を楽しんでいただけたらと思います。

2023年3月 7日

春告花~ハルツゲバナ

少し前に、雪と見間違えてしまった梅の花こと白梅、桜に負けず劣らずの白梅は「春告草~ハルツゲグサ」という名前を持っているそうな。以前、その昔、万葉集では桜を詠むよりも梅を詠むもののほうが多かったという話をしましたが、白梅は「さあ、春がはじまります」というように、春を告げる花とされているとか。ちょうど3月の月例体験の真言禅の会や写経、写仏の会の頃に白梅の下で足を止めて眺めていた記憶があります。しかし、どちらかと言うと「春告花~ハルツゲバナ」の花のほうに強く頷けてしまうのですが、どうして草と呼ばれているのでしょう?ふと今になって、「春告木~ハルツゲモクでもないしな……」と気になっていたり(笑い)。もしお分かりの方がいたら、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと。

そして、同じく上旬の月例の頃のこと、桃色の乙女椿がパーッと咲き、明るい姿を見せてくれていました。薬師堂の南側に開花しておりましたが、陽にあたって映えていましたね。また、薬師堂北側、虚空園山側には、木全体が早春の光を浴びて黄金色に輝くことから「春黄金花~ハルコガネバナ」とも呼ばれる山茱萸が美しく。

お彼岸を前に参拝にお越しいただいた不動護摩祈祷の団体さまをはじめ、月例体験へご参加いただいた皆さまに改めて感謝を申し上げます。予約も承っていますので、皆々さま、いつでも気軽に久安寺においでくださいませ。

2023年3月 2日

紫陽花の芽がチラホラ

七十二候、「霞始靆〜かすみはじめてたなびく」が過ぎ、虚空園の蝋梅を見れば晴れやかさを感じ、漂う香りからは朗らかさを感じながら3月を迎えました。その頃は、まだ朝は氷点下なときもあり、バン字池に咲く白梅を「おや?」と少し雪と見間違えてしまったり。そして、そんな中を青鷺さんがスーッと気持ちよさそうに横切っていかれたのが何だか面白かったです。まるで「何を寝ぼけたことを。これは梅ですぞ」とでも言われたかのようで(笑い)。

さて、そんなふうに2月から3月に移り変わった頃、久安寺境内に紫陽花の芽がチラホラと見え始めていました。こういう春の芽吹きが見え始めると、「ああ、本当に冬を終えたのだな」と四季の区切りのようなものを改めて実感してしまいますね。よく、「日本にだけ四季がある」と耳にすることもありますが、実は四季自体はほかの国々にもあるそうです。しかしながら、その区切りがはっきりしていて、ここまで色濃く移り変わっていくのは日本だけだとか。

楽しみですね。待ち遠しいですね。紫陽花の咲く頃やハスが咲く頃が。今年も、四季折々、久安寺に来られる皆さまが笑顔になられますように。

2023年2月20日

雨に濡れた万両の実

雨を待っていたら、蝋梅に劣らず万両もいと美しき。以前、蝋梅の花が雨に濡れると、蝋梅の透明を帯びた花びらが、より一層美しく見えるといった話をしたのを覚えているでしょうか。そんな雨を待ちわびる2月のある日、雨上がりに久安寺の参道を歩いていると、「おや?万両も水を帯びて美しいじゃないか」と目を奪われたのです。みずみずしくて、艶々で。

万両は、花は夏頃に咲き、実が12月頃から赤くなり始める。そして、真っ赤な実がたくさん実ることから縁起物として知られていますね。花言葉は「寿ぎ(ことほぎ」。寿ぎとは、言葉をもってお祝いをすることを示すのですが、そう考えたら、途端に「幸あれ」なんていう言葉がたくさん実っているようにも思えてきて、すごくハッピーな気持ちになったのです。何事も気の持ちよう、でしょうか(笑い)?

そして、蝋梅のほかに、同じ梅仲間の可愛らしい白梅や紅梅もチラホラと咲き始めを迎えました。まだまだ境内寒しという感じですが、蕾や花が目に映ると、冬を忘れてほっこり春気分に。そう言えば、江戸時代以降は「花見」と言えば桜なものの、万葉集では梅の歌が圧倒的に多く、平安時代以前は花と言えば梅を指すことが多かったそうな。

2023年2月13日

雨に濡れた蝋梅

写経の会や写仏の会を開いた頃、2月の花のひとつである蝋梅がとてもきれいで、近くを通るたびについつい立ち止まっては眺めてを繰り返していたような気がします。黄色くて、透明感が強い蝋梅の花。雨が降った日には、蝋梅につく雨粒がまた美しくて、いつもは晴れを待ちわびるものの、ちょっとだけ雨を待ってしまう私がおりました。蝋梅と言えば、早春の梅、山茶花、水仙と合わせて「雪中四友(せっちゅうのしゆう)」と呼ばれ、文人画の対象とされていますが、確かに絵だったり、写真だったりに残しておきたくなるほどの魅力がありますね。

また、建国記念日の頃は、籔椿も蕾から花が咲き始めた頃でした。11日は、良いお天気のもと伏尾神明社にて町内安全、所願成就、智徳円満をしかと祈念いたしました。共にご参加いただいた皆さまに感謝です。

さて、久安寺に咲く籔椿、その花言葉は「気取らない優美さ」とな。椿の品種というのは、100や1,000を軽く超えるくらい存在すると聞いたことがありますが、控え目に咲く籔椿からは、気品がありながらも親しみも兼ね備えているというのか、春のやわらかさのような温かみを感じたものでした。

今年も花の寺・久安寺の春の景色が待ち遠しいです。

2023年2月 6日

今年最初の真言禅の会

2月上旬、3日と言えば節分があり、久安寺でも19時から節分会を行いました。すっかりと「節分=豆まき。2月の鬼退治」と定着していますが、そもそもは1年を立春・立夏・立秋・立冬との4つに分け、それぞれの前日を節分と言っていたとか。節分は1年に4回、季節の変わり目に訪れる。四季が入れ替わるときに体調を崩して病にかかりやすいことや、そういった災いに当たる対象を全て鬼(邪鬼)と考え、それらを追い払うために、季節が変わる前日に厄払いとして行われていたそうな。

節分会ではぜんざいも振る舞わせていただきました。ぜんざいに使われる小豆は魔よけの色だとされ、縁起のある食べ物と言われています。そう考えると、春秋冬は温かなぜんざい、夏は冷やしぜんざい。4つの季節の変わり目には小豆を食べておくと、とても心強い気がしてきました(笑い)。

また、その週には今年最初の真言禅の会がありましたね。ご飯味噌汁付。月の第1日曜日、朝8時から9時にかけて開いています。2月は阿息観(あそくかん)のご体験を共に。道場へ向う前に仏前勤行次第にて般若心経。そして食事の作法を皆でお唱えしました。どなた様でも大歓迎ですから、緊張せずに、心軽くご参加くださいね。今年もたくさんの方々と朝のひとときを共に過ごせることを楽しみにしております。

2023年2月 2日

立春

大寒から立春に。1月の去り際を、一番厳しい寒さのことから大寒と言い、これからだんだんと暖かくなっていく2月の訪れの頃を立春と表す。そんな二十四節気の最後から最初へと移り変わるとき、昨年倒木していたところへ、あらためてモミジを植栽いたしました。倒木へ「ありがとう。お疲れさまだったね」、新木に「これから久安寺をよろしくね」と声をかけ、何だか学生時代の卒業や入学のときのように、どこかさみしい気持ちと、新たな始まりに対する気持ちのようなものが混ざり合った心境になっていました。

そう言えば、植栽をしてから何日も経たない頃、2羽のサギやカワセミの姿を見かけたでしょうか。あまり近づいては、すぐに逃げてしまいますから、遠くからその姿を見ていました。2羽のサギは、本堂の屋根の上に凛と立って何かを眺めているようなご様子で。もしかすると、「ほう。新しいモミジがやって来たのか」なんて、久安寺の視察に来られていたのかもしれません(笑い)。

ちなみに、カワセミは「幸せの青い鳥」と呼ばれ、出会えると、何か良いことが訪れる前兆なのだとか。そして、サギも同じように縁起をもたらす使いの鳥と言われていたり。久安寺に幸が舞い降りて、ここに来られる皆さまにその幸が降り注がれますように…そう願いながら、鳥たちに手を合わせて。

2023年2月 1日

2月の予定

大寒から立春へ。

2月5日日曜日8時〜9時 真言禅の会

2月8日水曜日14時〜15時 写経の会

2月10日金曜日14時〜15時半 写仏の会

2月15日水曜日14時〜15時 文化財公開

2月28日火曜14時〜15時 不動護摩祈祷

2023年1月25日

雪化粧

1年の中で、毎月21日は弘法大師の報恩日になります。その中でも、年初めの1月は、「初大師」と呼んで報恩の祈りを捧げます。「報恩」とは、恩返しとも言います。人から優しくされたのなら、自分もまた人に優しくする。恩を受けたのなら「ありがとう」と感謝を忘れないといったことがそれに当たります。当日は、弘法大師法を朝に修し、14時に御影堂にて皆さまと共に一緒にお唱えを。初大師のご参拝、誠にありがとうございました。

また、翌日には有志の方と共に、当山の四国88のお砂ふみコース「弥勒山めぐり」を8人で巡拝いたしました。実際に四国霊場のお砂が納められている1キロの巡拝コースになります。健康づくりと信仰を兼ね備えた弥勒山めぐり、ぜひ皆さまもいかがでしょうか?

そして、1月下旬のこと、この頃は何だか雪が結構降り積もった日々でした。バン字池も、大師さまも、仏塔、参道、五輪塔などなど、とにかく久安寺が雪景色に。山茶花や蝋梅も雪化粧となっていました。しかし、お花が雪をまとっていると、何だかお砂糖がかけられているかのようで、甘くおいしそうに見えてしまうのは私だけでしょか(笑い)?

1月最後の月例、28日に行われた不動明王のご縁日など、久安寺に参られた皆々さま、本当にありがとうございました。2月も、3月も、4月も、その先も、多くの方の笑顔とお会いできることを楽しみにしております。

2023年1月15日

どんと焼き

久安寺と言えば、花の寺だけでなく、カブトムシやキツネやサワガニ、あとアオサギやといろいろな生きものたちが参る寺でもあると自負しているのですが(笑い)、卯年最初に参ったのは・・・ウサギならぬ、イタチさんであられました。多分チョウセンイタチだろうかと思うのですが、ちょうど受験シーズンの頃でしたから、受験生の皆さまへの祈願に来てくれたのかな?と考えてみたり。そして、その日から数日内のこと、今度はウサギならぬ・・・サギが参られました。階段をタタタっと軽やかに登られているところに遭遇。足が黄色だったので、コサギでしょうか?どんと焼きの間近でしたから、きっとそれに関連して来られたのでしょう(笑い)。

さて、「水泉動〜しみずあたたかをふくむ(七十二候)」地中深くでは水が動きだして、春に向かっているのだろうか。でも、地上はとても寒い。そんな中、2月になれば見頃を迎える蝋梅(ロウバイ)がほんの少し蕾をぷっくらとさせ始めていました。蝋梅は、透明がかった黄色い花で、それがロウソクの蝋のようだと言われたり、あめ細工のようだと言われたり。英名では「Winter Sweet」なんて素敵に呼ばれていたりも。

また、小正月の日、どんと焼きにて注連縄や正月飾り、古いおふだ、御守り等をしかとお焚き上げいたしました。文化財公開の日でもありましたね。お越しいただいた皆さまに感謝です。

2023年1月10日

冬の中に咲く山茶花の姿

1月8日、今年最初の月例体験、写経の会が行われ、10日には写仏の会を無事に開きました。毎年毎年、世の中の移り変わりの早さを感じるというのか、変化が激しかったりもするので、一つ一つの会であるとか、一日一日を大切にしていかなくてはいけないなと思うばかりです。

写経は、お釈迦さまの教え「経典」をなぞって書き写すものであり、写仏は仏さまのお姿をなぞって描き写すものとなります。日々の喧騒の中ではなかなか無心になることは難しいですが、ついつ頭に思い浮かべてしまうことやいろいろなことを取り払い、お釈迦さまの教えや仏さまのお姿と向き合うことで、自然と精神が調うと言われています。毎月上旬に開いておりますから、初めての方も気兼ねなくお出でください。もちろん何度目の方も。皆さまを心よりお待ちしています。

さて、花の寺・久安寺ですが、この頃は山茶花がとてもきれいに咲いていました。花は鮮やか、葉はギザギザ。花言葉は「あなたが最も美しい」ですが、確かに、花の姿が少ない冬の中に咲く山茶花の姿はとても目を引き、存在感を放っていました。よく似ている椿の花がありますが、去り際に花首からぽとりと落ちる椿と違い、花びらがはらはらと散って行くのが山茶花です。花の開きも、椿より山茶花のほうが開きが大きいような。

まだまだ冬は続きますが、春が来るまでに咲き誇る主役たちを見に、ぜひ久安寺へとお越しくださいませ。

2023年1月 4日

久安寺に生る千両の実

2023年、卯年となってから一月が過ぎました。大晦日の23時45分から除夜の鐘撞きが始まり、元旦になった0時から新年本尊供、1時からは新年初護摩を行い、そして2時に閉門にと。除夜の鐘撞きでは、皆さまお一人ずつ堂の中にお入りいただき、厄除開運や、令和5年のご多幸を祈念いただきました。そのゴーンゴーンという鐘の音が鳴るたび、その音に乗っかって「幸」が遠くまで行き届いたことと思います。皆さま、年末年始のご参拝に、「おんばざらたらまきりく」感謝です。

さて、1月初旬は、「寒の入り」でもあり、水のあるところは、どこもかしこも氷がうっすらと張っていました。その中で、カエデの葉でしょうか?それが水の凍ったところに乗っかっていて、何だかその凍った水面が黒い漆皿のように見え、その上にある葉がまるで螺鈿細工のように見えて、とても美しかったのです。

寒の入りとは、二十四節気で示す「これから厳しい寒さが始まる頃」として小寒に入る時を言います。冬の寒さは身にも心にも何かと響いてしまうものですが、ただただ縮こまっているだけではもったいない。せっかくなら、この季節ならではの自然の美しさを一つでも二つでも拾っていきたいものですね。ほら、久安寺に生る千両の実、その横でわらべ地蔵が「見て見て、赤い実がこんなにきれいだよ」と言っていたり。